特別プロジェクト

仏都長野市・

芋井の郷

甘茶プロジェクト

長野市芋井地区

長野市の北西に位置する「芋井の郷」は、

仏教信仰の原点ともいわれる土地。

この地で善光寺ゆかりの「甘茶」文化を

開花させ、地域貢献しようとする人たちの

活動をご紹介します。

title:仏教信仰の原点、

芋井の郷に紡ぐ

甘茶文化の啓蒙と

甘茶産業による

社会貢献

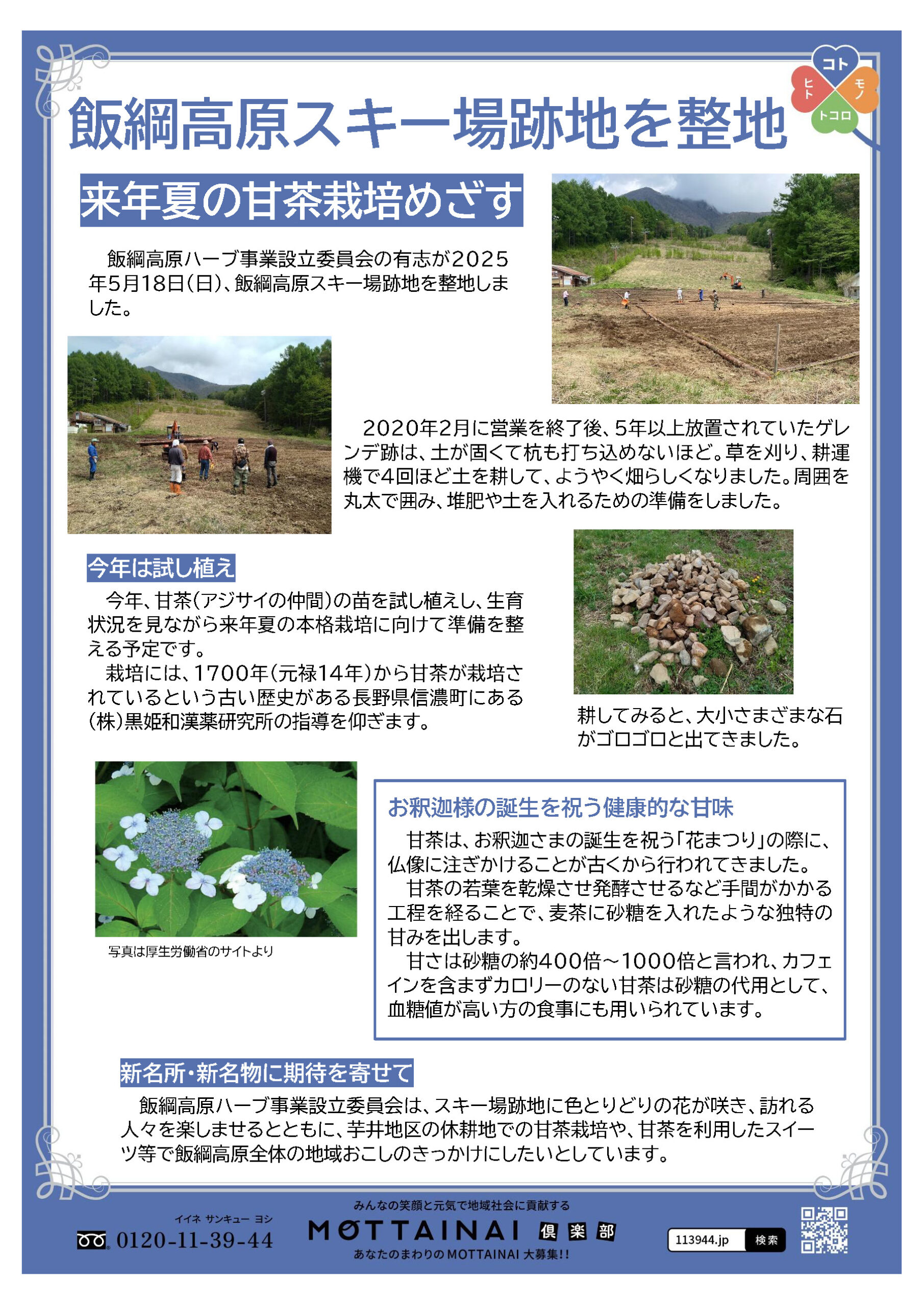

「芋井の郷」は、古くから自然と信仰が共にある地として知られます。およそ1400年前、この地に日本最古の仏像が祀られ、それが後に善光寺の始まりとなったと伝えられています。この出来事は仏教が日本に根づくきっかけのひとつとされ、人々の暮らしに精神的な礎をもたらしました。今なお、芋井の郷にはその精神性や文化が息づいています。

そして現在、私たちはこの地でお釈迦さまの誕生日を祝う「花まつり」に用いられる「甘茶」の栽培に取り組んでいます。

信仰と自然が共存する芋井の郷で、仏教ゆかりの甘茶を育てることに、私たちは、大きな意義と誇りを感じています。

仏都・長野市から、薬効豊かな甘茶の文化を広め、地域の新たな魅力として発信し、活性化につなげていけるプロジェクトを紹介していきます。

歴史

日本仏教の原点—

善光寺と芋井の郷

かつて日本は八百万の神々を信仰する「神の国」でした。

そこへ6世紀中頃、百済から仏教が伝えられます。552年(諸説あります)、仏像とともに仏教が倭国へもたらされ、これが現在、善光寺に祀られている日本最古の仏像とされています。

仏教の受け入れをめぐっては、崇仏派の蘇我氏と、伝統的な神々を尊ぶ物部氏の間で激しい対立が起き、仏像は物部氏によって淀川に捨てられてしまいます。

その後、600年頃に信濃出身の本田善光がこの仏像を発見し、朝廷の許可を得て信濃に持ち帰ります。そして「芋井の郷」に御堂を建立し、仏像を安置しました。これが善光寺のはじまりとされています。

仏教をめぐる論争はやがて政治闘争へと発展し、蘇我氏が物部氏を滅ぼすことで決着を見ます。604年には聖徳太子の憲法17条によって仏教が正式に国の教えとして位置付けられ、日本各地へ広まるきっかけとなりました。

善光寺の起源は、まさに日本の仏教の歴史そのものであり、信仰と祈りの精神は今もなお、芋井の郷に息づいています。

栄心堂-scaled.jpg)